二、各地抗日武装的建立和敌后抗日根据地的开辟

红军游击队的改编

红二十五军长征后,高敬亭领导的红二十八军顽强战斗在大别山区。全国性抗战爆发后,根据国共谈判达成的合作协议,原活动在南方八省的红军和游击队,改编为新四军。在大别山区活动的红二十八军和鄂豫边红军游击队及鄂东北独立团合编为新四军第四支队。高敬亭根据党的抗日民族统一战线政策,与国民党鄂豫皖边区督办公署谈判,达成停战协定。1938年2月中旬,根据中共中央指示,红二十八军改编为新四军第四支队,高敬亭任支队司令员,第四支队第七团、第九团和手枪团从黄安县七里坪出发东进,奔赴抗日前线。与此同时,坚持战斗在桐柏山区的鄂豫边省委和豫南人民抗日军独立团经过谈判,也于1938年1月中旬改编为新四军第四支队第八团队,进驻确山县竹沟镇。2月,河南省委军事部部长彭雪枫到竹沟后,大力整顿和加强第八团队。3月下旬,第八团队在团长周骏鸣、政委林凯率领下,从信阳邢集出发挺进皖东敌后。第八团队出发后,为妥善安置该部家属和伤病员,新四军决定在竹沟设立第八团队留守处,王国华任留守处主任,朱理治任政委,张震任参谋长。竹沟成为共产党和新四军合法的抗日基地。

豫南、豫东、豫北抗日武装的建立

1938年6月初,中共河南省委迁到竹沟。竹沟成为河南省委领导全省抗日武装的指挥中心。省委以第八团队留守处名义开办了6 期党训班、3期青年干部训练班、4期地方武装干部训练班,培训了大批抗日骨干。其中,从1938年2月到1939年10月举办的4期军政教导大队,共培训军政骨干近2000人,成为开展豫鲁鄂皖边工作的核心力量。省委在竹沟设立招兵处,从1938年3月第八团队出发到当年年底,竹沟地区先后向皖中、豫皖苏边区等敌后地区派出基干队伍2000多人,不仅促进了河南各地武装力量的迅速发展,而且为整个华中抗战作出了贡献。省委和豫南党组织还根据战争形势,在豫南划分游击区,组建抗日游击武装,为豫南沦陷后开展游击战争作了准备。在豫东,豫东特委书记沈东平通过与国民党西华县县长楚博的统战工作,建立了豫东特委直接领导的西华人民抗日自卫军, 东渡新黄河开展游击战争。省委代表吴芝圃在杞县组建睢杞大队, 后发展为豫东抗日游击第三支队。到1938年10月,省委直接和间接掌握的抗日武装达2万人,并利用统战关系控制了数十万民众自卫武装,为开展游击战争、建立抗日根据地奠定了基础。在黄河以北地区,中共地方党组织先后在濮阳、焦作、济源一带组建10余支抗日武装,这些抗日武装先后编入八路军主力部队,为创建晋冀豫、晋豫边和冀鲁豫抗日根据地作出了重要贡献。

中共中央中原局在竹沟

1938年10月,广州、武汉相继沦陷,抗日战争进入战略相持阶段。河南是国民党南北正面战场和南北伪政权的接合部,各种势力犬牙交错。侵华日军与国民党军以新老黄河为界长期对峙,沦陷区又有共产党领导的八路军、新四军和地方武装开辟的敌后战场。在日军诱降下,1939年冬至1940年春,国民党顽固派发动第一次反共高潮。在此前后,国民党河南当局加紧反共摩擦,取缔抗日救亡团体、撤销进步人士担任的县长,逮捕、迫害进步青年和共产党人。共产党及八路军、新四军和地方武装长期处在敌伪顽夹击中,斗争环境极为艰苦复杂。

中共中央政治局关于建立中原局的通知 图片来源:《简明河南党史》

1938年9月29日至11月6日,党的扩大的六届六中全会召开。会议确定敌后抗战总的战略部署是“巩固华北, 发展华中”,决定设立中原局,由刘少奇任书记,负责领导长江以北,陇海路以南,津浦路以西,河南、湖北、安徽、江苏一带党的工作,加强和发展党在华中地区的抗日力量。为适应战争发展新形势, 决定撤销河南、湖北省委,成立中共豫西、豫南、鄂豫皖、鄂中、鄂西北、豫皖苏等省委或区党委。

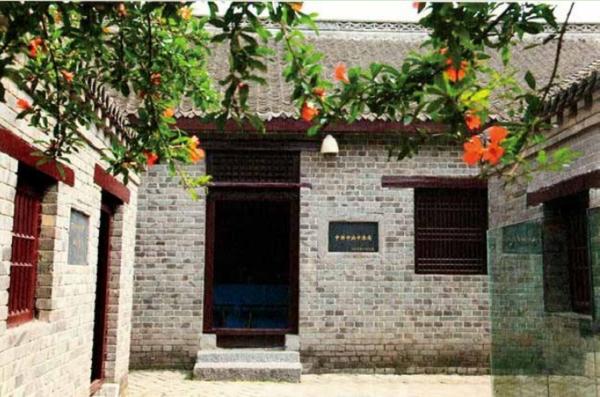

中共中央中原局竹沟旧址 图片来源:《简明河南党史》

11月23日,刘少奇和朱理治、李先念、郭述申等一起从延安出发,奔赴中原。11月28日到达渑池县。此前,中共中央军委统战部负责人刘向三已于10月率干部战士50余人由延安到达洛阳,经过与国民党第一战区谈判,建立了第十八集团军驻豫通讯处(1940年5 月改为办事处),从延安来的一批军事干部原拟在豫西沦陷后到伏牛山区开展游击战争,后因形势变化,在渑池建立了十八兵监部第三办事处(又称渑池兵站)。刘少奇在渑池召开豫西特委及所属中心县委、县委30多位负责人参加的会议,传达六届六中全会精神, 撤销河南省委,成立豫西、豫南两个省委。豫西省委由刘子久任书记。与此同时,朱理治、李先念等于12月回到竹沟,正式建立了中共豫南省委(亦称豫鄂边区党委),朱理治任书记(兼),陈少敏任组织部部长,李先念任军事部部长,王国华任民运部部长。1939 年年初,刘少奇在豫西省委举办的党员干部培训班上,讲授了“共产党员的修养”和“中共党史”两个专题。1月28日,刘少奇由豫西抵达竹沟,直接主持中原局工作。刘少奇在竹沟主持中原局期间, 相继建立了豫皖苏、鄂中、鄂西北省委和区党委,为确立中国共产党在中原地区的领导地位,开展中原敌后抗战奠定了组织基础。同时,大力宣传党的六届六中全会决议,广泛开展统一战线工作,指示豫鄂边区的党和抗日武装迅速到武汉外围敌后发展自己,切实担负起敌后抗战责任。3月18日,刘少奇返回延安,中原局日常工作由朱理治代理,通过电台向刘少奇报告请示。同年9月,刘少奇由延安第二次来到河南,途中在洛阳召开豫西省委扩大会议,决定撤销豫西、豫南省委,恢复河南省委,刘子久任书记,继续坚持领导河南地下党的斗争。10月上旬,刘少奇抵达竹沟,召开中原局和豫南省委扩大会议,决定将豫南、鄂东、鄂中的党组织合并成立豫鄂边区党委,统一整编三个地区的武装部队,以应付突然事变和开展反摩擦斗争,发展华中抗战局面。根据中原局决定,10月下旬,刘少奇率中原局机关干部和战士挺进豫皖苏敌后。中原局在竹沟期间卓有成效的工作,对新四军在华中地区的战略展开、创建抗日根据地发挥了关键的领导作用。全国性抗日战争初期,由于中共中央中原局、中共河南省委、八团队留守处进驻竹沟,使竹沟成为中国共产党领导中原抗战的战略支撑点,竹沟被誉为“小延安”。

(原载于2020年8月版《简明河南党史》)

编辑:陈静

相关阅读: